歯医者での怖い思い出を

作らないために

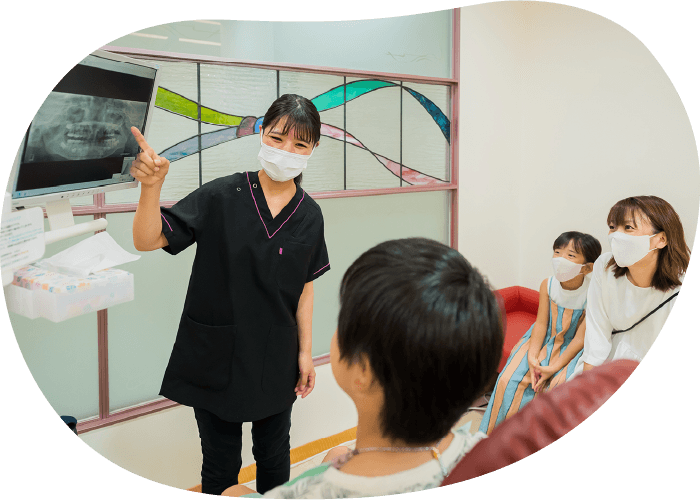

当院では、お子さんやご家族が歯医者に通うことを前向きに捉えてもらえるような医院づくりを心がけております。

幼いころの治療中の痛みや無理やり押さえつけられて治療を受けたなどの怖い思い出から、歯医者に対してずっと恐怖心を抱いてしまい、なかなか歯科に足を運ぶことができなくなってしまった…という方も多いのではないでしょうか?

泣いてもいいし、辛かった思い、嫌だった思い、どんなこともお聞かせください。歯科に行きたくない…という原因は、不安感や恐怖心が原因です。まずはその思いをしっかり知り、気持ちを受け止めることから私たちはスタートします。

歯医者が怖いから、歯がボロボロになってしまった…一人でもそんな思いをする子がいないようにお子さんの未来のためにできることを、一緒に考えていきませんか?

-

「笑気麻酔」鎮静、睡眠、鎮痛作用を持つ笑気を吸入し、リラックスした状態になり痛みを感じにくくする方法もあります。

-

振動や音の少ない歯石除去器を使用し、

歯科独特の音や振動を少なくしています。

笑気麻酔

気分が落ち着き、

リラックスした状態で治療が開始できます。

当院の特徴

当院の特徴

-

月〜土夜まで受付

-

一社駅すぐ

-

安心の

料金設定 -

お子さんと一緒に通院しやすい

保育士がいる無料キッズスペースをご利用いただけます

-

男性・女性の歯科医師が在籍